Über die Brachen

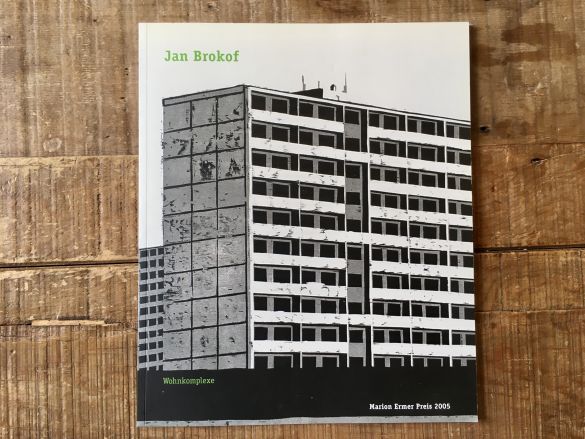

Vorwort zum Kunstkatalog »Wohnkomplexe« von Jan Brokof, Marion Ermer Preis 2005

Daß man sich an das Verschwinden von Dingen und Orten mehr erinnern kann als an die Orte und Dinge selbst. Daß man dem Verschwinden zusehen kann. Daß wir ihm zusehen und uns daran gewöhnen konnten.

Ein Panzerberg, eine Siedlung, der Samstagnachmittagsblick aus dem 1. bis 14. Stock übers Land. Von Block zu Block die Wege. Eine Legende. Wir haben nicht geglaubt, daß so schnell wieder alles namenlos werden kann.

Anstatt mit den Orten zu verschwinden, haben wir uns aufgemacht, weggestohlen (mußte es den Orten vorkommen). Wir waren schneller als sie, und unauffälliger sind wir gegangen. Nicht so schnell wie wir aufbrechen und fortgehen konnten, kamen die Orte mit. Eine Zeitlang warteten sie, daß jemand wieder durch sie hindurchschritt, sie durchquerte. Aber die Menschen blieben aus. So haben die Orte gewartet, bis sich das Land wieder über ihnen schloß. Wir haben ein längeres Leben als sie.

Die verlassenen Orte. Immer ist es heiß (immer ist es Sommer), das Gras steht hoch, die Büsche, das Gras, die gleichgültig wuchernde Natur holt die stummen zurückgelassenen Gebäude ein. Und nirgends ein Meer, in der Nähe der Orte, die ratlos warten. Die auch dann noch warten, wenn sie verschwunden sind, immer im hitzigen Innern des Landes. Auch unsichtbar wartet noch etwas dort. Denn wenn etwas verschwindet, entsteht ein Quadrat in der Landschaft, manchmal ein Kreis.

Oft müssen wir nach dem Weg fragen. Mädchen führen Pferde durchs Gras, aber sie wissen von nichts. Wir blicken uns um in dieser Steppenlandschaft, durch die, in einer anderen Zeit, die Menschen liefen, täglich. Treppen, Eingänge, Räume wie Boxen; und der Blick aus den Räumen durch Glas auf wieder andere, gleiche Räume. Jetzt streichen wir an den leeren Flächen entlang, dort, wo Stein und Beton zurückgeblieben sind und kein Passant sich mehr rührt. Ziellos wandern wir über die weiten Ebenen, aus denen die Menschen entfernt wurden, nein: sich selbst entfernt haben.

Zuerst haben wir gesagt: keinen Schritt tun wir mehr hier, nichts, keine Liebe, kein Sterben, auch kein Gespräch mehr. Daß wir sie nicht ertragen, haben wir gesagt, diese Orte. Ihre Armseligkeit, ihre Häßlichkeit, ihre Abgewandtheit. Nichts war Überschwang. Und sind dann doch immer wieder nur hierher zurückgekehrt. Denn plötzlich packte uns ein Grauen bei dem Gedanken, mit ihnen könnten auch wir aus der Welt verschwinden.

Erst als die Menschen sich entfernt hatten von ihnen, war die Häßlichkeit zu erkennen. Eine Monstrosität, die alles andere verstellte. Wir kommen zurück und entdecken – nun, da die Menschen fehlen, entdecken wir es zum ersten Mal –, daß gegenüber von ihnen, schon immer und viel älter als sie, ein grünumstandener Friedhof liegt: Backsteinmauern und Singvögel. Dies aber interessiert uns nicht. Wo ein Block, eine Schule, ein Wäscheplatz lag, liegt jetzt ein Feld. Wir formen Umrisse in die Luft, wild rudernd stehen wir da, zeichnen für uns selbst Etagen, Treppenhäuser, Balkons in die stille, unbewegliche Jahreszeit. Und während wir übers Feld, manchmal durch dichtes Gebüsch gehen, spüren wir die Abwesenheit, das, was hätte werden können, und sind müde.

Die Orte reden nicht. Nicht mehr. Anfangs dachten wir, sie hätten unsere Geschichten aufbewahrt in sich. Aber so war es nicht. Sie blieben stumm. Und wenn wir zurückkehrten, ging es uns genauso. Aber wir geben uns Mühe; wir glauben, uns wieder einpflanzen zu können dort. Und kommen zurück, kommen mit unseren Worten, den Farben, den Geschichten. Aber die Orte haben sich abgekehrt.

Wir verstanden: Nicht, daß alles jetzt zerschlagen ist, das Glas, die Türen, daß alles aufgelassen ist jetzt, hat diese Orte verletzt. Nicht dies. Nicht, daß alles blind ist, lichtlos, die Laternen ausgerissen, schief. Daß wir über Betonbohlen und Unkrautgräben steigen müssen wie ganz zu Beginn. Daß statt der Menschen wieder Tiere die Wohnungen bewohnen. Sondern, daß wir aus ihnen verschwunden sind. Daß ihnen das Vorgesehene vorenthalten wurde. Daß sie sich in ihrer Starrheit aus Beton wehrlos überwuchern lassen mußten, und wir sie dem geschichtenlosen Raum überließen.

Schon später, überlegten wir uns einen Schwur, und hatten doch gar nicht die Wahl: Wir werden, wenn wir von den Orten berichten, sparsam umgehen, sagten wir, sparsam mit der Farbe, dem Licht, dem Wort. Sparsam, damit durch die Lücken das verschwundene, unser Leben ein und ausgehen kann.

Wir haben zugesehen. Die Menschen sind gegangen und haben die Geschichten mitgenommen. Haben alles aus den Gehäusen entfernt. Ein bestimmter Wind geht durch sie hindurch, täglich ein Wind. Eine meteorologische Erscheinung, nicht mehr. Wir wissen es ja.

Jetzt beginnen wir zu begreifen: Wir sind die Zurückgelassenen.

Längst sind wir abgereist. Zuerst, dachten wir, aus Reiselust. In Wahrheit aber aus Kümmernis darüber, daß die Häßlichkeit verschwinden und dabei etwas zurücklassen kann. Inzwischen sitzen wir in allen Städten dieser Welt, kommen uns vor wie die letzten Menschen, mit solch einer Erfahrung. Tief unter uns nehmen die Wagen und Bahnen auf den Hochstraßen zu, überschwemmen sie die Kanäle, werden Wälder geschnitten und Häuser aufgestockt im Gewühl – in jede Behausung fünf, sechs neue Leben gezwängt. Und über allem schlagen die Laternennetze an, beleuchten beleuchtete Fenster.

Wir schweigen. Was weiß diese Zeit von einer anderen.

Seoul 2005